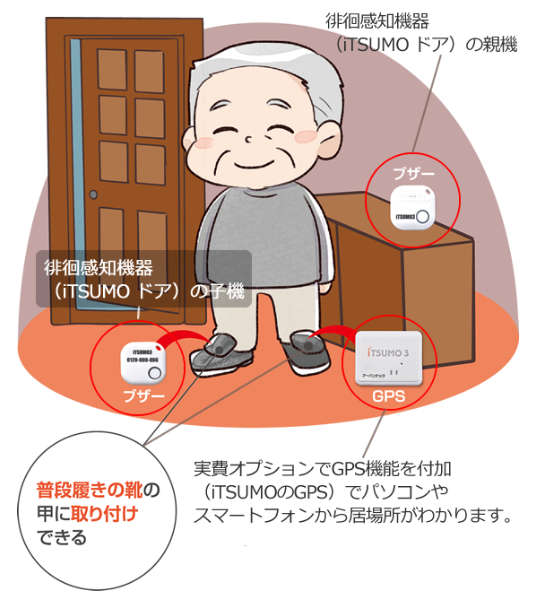

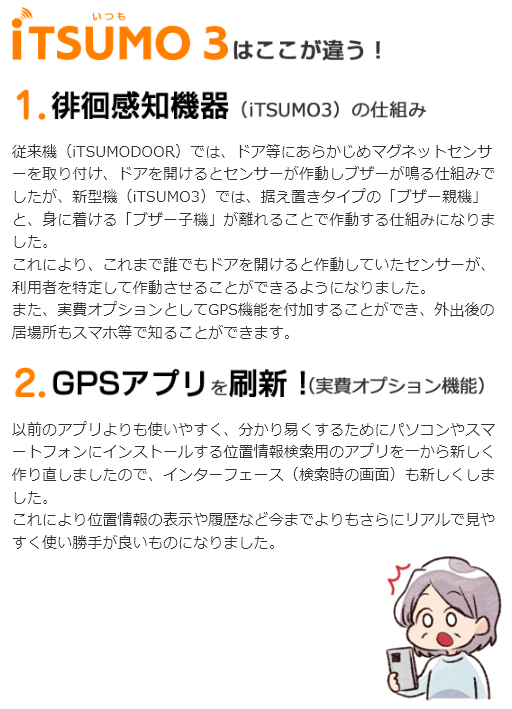

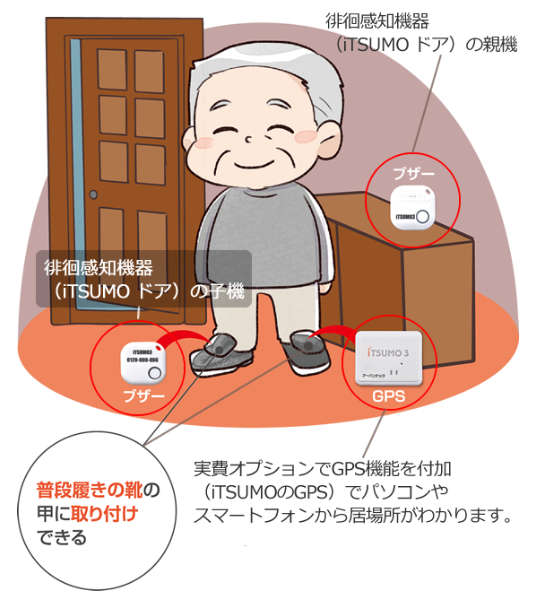

認知症徘徊感知機器『iTSUMO3』

認知症老人徘徊感知機器とは、認知症の方が屋外に出てしまうことを防止する目的で、センサーや無線を利用して外出を感知する機器のこと、文字通り、認知症のご高齢者の徘徊を感知する機械ということになります。

徘徊感知機器の名称に「認知症老人」とつくかつかないかで介護保険の適用の有無が変わってくる場合があります。

認知症老人徘徊感知機器については、介護保険制度のレンタル対象種目に指定されているので、介護保険を適用して利用可能ですが、徘徊感知機器としかうたってないものには介護保険が利用できない場合があります。

iTSUMO3は認知症GPS併用の認知症老人徘徊感知機器なので、介護保険を適用してレンタルが可能です◎

『iTSUMO3』についての詳しい仕様はこちらをご覧ください。

GPS併用型の認知症徘徊感知機器 iTSUMO(いつも)

専用シューズ 税抜き15,000円

認知症徘徊を見守るGPS併用型の徘徊感知機器 iTSUMO(いつも)の専用シューズ。

コンセプトはかわらず「歩き続けたくなる靴」ということで、履き心地、歩き心地にはとことんこだわりGPS端末挿入時にも違和感がないように改良が施されました。

試作販売(旧シューズ)での貴重なご意見を基にトレッキングシューズをベースとしたものから、スポーツシューズをベースに変更。

また躓きによる転倒を予防するために、つま先、踵部分の折り返しも大きく変更。

GPS端末は試作販売時と同様に、足の甲の部分内側に挿入する仕様となっており、挿入による違和感はもちろん、見た目の違和感にもこだわった設計です。

また同時に、充電のしやすさ、機器本体の保護性能も向上しています。

『iTSUMO』専用シューズについての詳しい仕様はこちらをご覧ください。

はぁとるのサービス提供エリアは愛知県三河地区になりますので、気になる方はぜひお気軽にご相談ください!

気になる方はぜひ一度お問い合わせください!

豊田市、みよし市、知立市にお住まいの方

→はぁとる豊田へ 0565-63-5612

岡崎市、安城市、幸田町、西尾市、碧南市にお住まいの方

→はぁとる岡崎へ 0564-72-6210